2016-03-29 10:13:35 来源: 江海晚报网

□杨谔

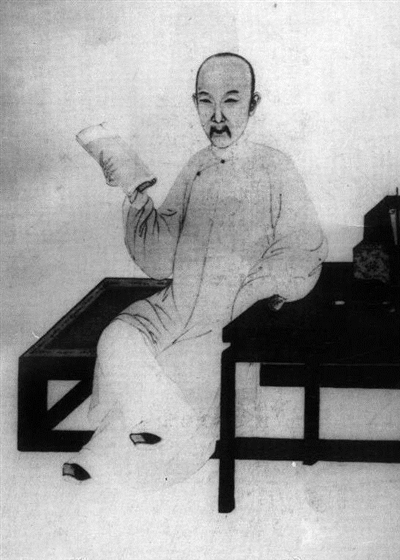

康熙三十二年(1693)腊月初五夜里,一个曾经“肥甘厌粱肉”“雄心争逐中原”,而今“极贱极贫极老至不可比数的人”,经过了36天时眠时醒的折磨,在古城如皋静静的一隅,终于走到了生命的尽头,他就是风华旷代,集诗人、书法家、社会活动家、戏剧家、园林艺术家、文物鉴赏家于一身,与侯方域、陈定生、方以智有“明末四公子”之称的冒辟疆(左图)。

弥留之际的冒辟疆让儿子丹书看看窗前的黄梅开放了没有?他是那样的恬静,甚至脸上还露出了几丝笑容,仿佛陶醉在在家乐班歌童催眠曲般的哼唱中。

一生爱梅 傲岸孤洁

明万历三十九年(1611)三月十五日,冒辟疆出生在如皋城里的冒家。如皋冒氏始祖冒致中,是忽必烈第九子元镇南王脱欢的后代。父亲冒起宗,青少年时代悬梁刺股,进士出身,有胆识,因刚直尽责,招忌于权贵,崇祯帝吊死煤山后,绝不出仕,但与东林后期党魁姚希孟、倪元璐等倒成了莫逆之交。冒辟疆五岁开始读书,当时的兵部尚书郭子章来江西会昌县署会其祖父冒梦龄,喜欢小辟疆的冰雪聪明,常常把他抱在膝上,并给他起名“襄”字,希望他将来有忠惠的品性。

13岁时,冒辟疆随祖父回到如皋,在集贤里祖宅中的香俪园读书。那时的冒家很是气派,东西南北纵横均达一百余米,房屋有百余间。天启四年(1624),冒辟疆把自己14岁前所写的诗结集为《香俪园偶存》,寄请艺坛巨擘董其昌指教。这位礼部左侍郎看了后大为赞赏,认为“才情笔力,已是名家上乘”。大儒陈继儒对他也是钟爱有加,与其结为忘年之交,还跟董其昌说,冒辟疆是“仙品”,是黄鹤背上的人,富贵是无法束缚住他的。

崇祯三年(1630),冒辟疆第一次到南京秦淮河畔的江南贡院参加乡试,从此以后,他才算真正走出了“家门”,但也由此走进了一个又一个政治斗争的漩涡。以后的十年,是他一生中最为青春放浪的岁月:“寒秀斋深远黛楼,十年酣卧此芳游。媚行烟视花难想,艳坐香熏月亦愁。朱雀销魂迷岁祀,青溪绝代尽荒丘。名赢薄倖忘前梦,何处从君说起头。”

这时,出去看黄梅开了没有的冒丹书回到了冒辟疆的床前,见父亲正念念有词也就在一旁立着,一时默不作声。36天前,兴化学者王仲儒来访冒辟疆,两人联吟角胜八昼夜,冒辟疆终因劳累过度而卧床不起。冒辟疆一生爱梅,爱梅傲岸孤洁的品性,自爱姬董小宛入府后,他爱梅更甚,凡有隙地,皆植梅,春来早夜,与小宛出入于烂漫香雪之中。董小宛于梅花含蕊之时,先相枝之横斜,然后芟剪得宜,插入净瓶中,天然相合。如此九年,这样诗意的生活,随着董小宛的逝去而一去不复返,真所谓:一生清福,九年占尽,九年折尽矣。

冒丹书见父亲似已回过神来了,就凑在他的耳边报告说:“父亲,黄梅怒放,香簇满枝。”

冒辟疆嘴角微微一欠,淡然一笑,声音细若游丝:“好儿子,别骗为父了。吾家梅通人性,那年冬天,董姬得病,黄梅枯萎过半。姬移居香俪园静摄后,原本每腊万花的黄梅数百枝不生一蕊。我今将逝,亦应一蕊不生才是。”冒辟疆连续说了这么长一串话,显得很为疲倦,他吃力地转动着眼珠,他的手脚已发冷,脖子也开始僵硬。丹书顺着他的视线看去,目光落在立于旧书案一角的笔架上,有一只极小的蜘蛛,在两枝半秃的毛笔间织着网,时不时突然掉下来,在空中如秋千般晃荡。冒辟疆感到自己身子的每一个关节每一滴血都在开始结冰,凝固成一个又一个依稀的梦,思绪却仍如万马奔腾,只是由于奔腾的速度太快,成了一片急速掠过旷野的影子。

科场失意 痴情书画

冒辟疆虽然才高思敏,但由于喜欢批评朝政,在科场屡试屡败。后参加复社,与黄道周高足刘履丁等结盟,与阮大铖斗争。其间,他又向董其昌、陈继儒、王思任、王铎、方拱乾等人请教诗文书画,尤其是书画及书画鉴赏一道。董其昌、陈继儒还在他的许多藏品上写下了题跋,冒辟疆在书画尤其是书法上的成就,与这些大师的慷慨指点要津关系极大。喜欢和冒辟疆探讨诗文、一起寻访古迹的王铎,认为他在书画上极有眼光和天赋,崇祯九年(1636)七夕前五天,王铎还带病为他画了一幅《松窗茗对图》。

崇祯十二年(1639)初夏,冒辟疆去南京参加乡试,与方以智见面,方向他叙说了董小宛的艳名。又一次科场失第后,他浪游吴门,多次到董所居的半塘相访,均不遇,直到将归棹时方得一见。当时冒辟疆29岁,董小宛16岁。后来冒辟疆的父亲身滞危疆,冒辟疆为救父而奔走于政府言路诸公之门。同时,为嫁冒辟疆,小宛历尽艰辛波折,矢志相从,后幸得众友人慨然相助,终成连理。

董小宛嫁入冒府后,冒辟疆过上了神仙一般的日子:他与爱姬一起评书论画,看她用《曹娥碑》笔法抄录书稿,仿佛当年的赵明诚与李清照。但天公易妒,其间数遇兵灾,东躲西藏,狼狈不堪,再加上冒辟疆五年危疾至三,董小宛在九年间,就为他耗尽了生命。葬了董姬后,他一时似乎了无牵挂,与钱谦益等奔走于扬州、南京一带,希望能帮助郑成功抗清复明。

“自古书生多意气,头颅掷处血斑斑”,历史发展之大势,岂是几个书生所能左右?甲申战乱之后,冒辟疆在水绘园开讲学之风,坚决不仕清朝,以全节操。东林、几社、复社的故人子弟,纷纷前来游学,“士之渡江而北,渡河而南者,无不以雉皋为归”。好景不长,国难、家难继至,家财散尽,当年歌舞地,今惟乱草长。一腔激烈,都成追忆,只落得八十高龄以卖字、演剧为生。“偶发游山兴,聊为卖字翁。奇怀付老笔,莫漫此相逢。”人家哪里知道,这首诗里的“聊为”只是他遮羞的曲笔而已,为卖字换米换酒度日,他每天午夜还要在灯下写几千个大不盈粟、细不逾丝的蝇头小字。午夜时分,老眼昏花,无法继续书写之时,他常常掷笔长叹:历史、时代,犹如一个巨人,自己只不过是一个供它们抱在膝上玩弄的小儿罢了。

思念小宛 一声长叹

前几时,他的外孙女婿许抡说曾做梦梦见那个写下著名的《李思训碑》和《麓山寺碑》的唐代书家李邕向他询问冒辟疆的近况,又随许抡来访于得全堂,他则置酒、命家乐班演赞扬祢衡刚正品格的《渔阳掺挝》招待他们。这两天他常常在恍惚间,觉得李邕是要引他去了,又想或许自己的前生与李邕有什么葛藤,或许干脆是李邕转世,不然为什么自己想过戒诗而从没想过戒书?为什么自己的书作中表现出的旷荡与不安与李邕是那么相像?越到晚年,自己是越来越喜欢泼墨作书了,只有在笔墨的挤压、放纵、纠结、提按和左冲右突中,自己青年时代的热血和梦想,中年时代的颠沛和挣扎以及如今垂暮之年的喟叹和超然,仿佛都得到了祭祀、寄托与释放。墨点无多泪点多,长歌当哭,狂书当哭,歌之哭之,发而为书。

冒丹书见父亲的眼睛盯着毛笔一动不动,心想父亲该不是要最后再握一次成就了他的一生又误了他一生的笔吧。于是走到书案前,抽出一支毛笔,递给了父亲。

冒辟疆一把抓住儿子递过来的毛笔,恍惚间,他感觉自己正抓着董小宛的皓腕:爱姬啊,自你离去后,碧海青天,云水茫茫,仙凡迥隔,我心何依?今天你来,是接引我与你一起共登仙路的吧!“何缘交颈为鸳鸯,胡颉颃兮共翱翔。”当年我客邗上,朋友们都为你我的姻缘赋诗赞美。大诗人的龚鼎孳,还特意为你写了生平始末,好几千字呢!他要我一一注明其中的故事,他说,“桃花瘦尽春醒面”一句,就暗指你那次醉酒与我相会,只有冒兄你作注点明,他人方读得明白。小宛啊,我的一生,你最懂:崇祯十五史可法以人才荐我,我辞;次年授我台州司李,我不赴;康熙十八年征应博学鸿词科,我亦不就。为什么?造化弄人!我心里苦啊!突然,一声长叹,如长风的尾音拖过,冒辟疆抓毛笔的手越来越紧,简直想要把笔管攥碎。他双目如剑,直射空中,声音凄厉如哀猿长鸣:

“是谁误我?谁又知我?天乎?天乎!”

苏ICP备08106468号 苏新网备2010048号 广播电视节目经营制作许可证(苏)字第435号 增值电信业务经营许可证 苏B2-20112099号

免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

电话:0513-85118941 邮箱:zgnt001@163.com

联系地址:中国江苏省南通市西寺路10号

Copyright (C) 2015 www.jhwb.com.cn All Rights Reserved