2018-06-20 10:09:23 来源: 江海晚报

17日晚上,话剧《张謇》圆满结束在京的3天演出,“中国早期现代化的先驱——张謇”专题展则继续在首都博物馆展出,不仅让成千上万首都观众了解张謇精神的时代意义,更展现了南通的城市魅力——

穿越历史,

唤醒北京市民对张謇印象

相比于故宫,首都博物馆是一个年轻的博物馆,从外观上看,首博融合了古典美和现代美,既具有浓郁的民族特色,又呈现鲜明的时尚感。

说起首博与南通的渊源,可以追溯至1982年,当时,南通博物苑举办了《民俗品物展》,时任首都博物馆馆长的郭子昇先生一行三人来访参观。郭子昇先生和南通博物苑原书记穆烜都是中国早期民俗研究方面的专家,他们当时就“把民俗学,民俗收藏、研究纳入博物馆的业务工作范畴”这一话题进行了深入的探讨,由此也开启了南通博物苑和首都博物馆的交往,并结下了深厚的友谊。

此次“中国早期现代化的先驱——张謇”专题展在首博展出,是两家文博单位的又一次联手。

“关于张謇,我以前只在历史书上见过,没想到,他在南通做了那么多实事,太了不起了。”在展览开幕首日,一位北京市民在留言簿上写下了自己的观展感受。

来首都博物馆观展的市民不仅来自北京,更有全国乃至全世界的观众,因此,展览前,南通博物苑苑长杜嘉乐对展览的定位有过思考,他说:“这是张謇专题展第一次离开南通在北京展出,但我们不仅希望北京的本地市民能来观展,更希望在京的公众都能了解张謇、了解南通。”

因此,本次展览精选了100余幅图片和43件与张謇相关的实物,这些不仅再现了张謇平凡而伟大的一生,更有对南通日新月异变化的呈现。杜嘉乐表示,展品中,“冯国璋致张謇函”“南通私立育婴堂领婴执照”“南通实业教育慈善风景坿参观指南”等展品甚至连南通市民都没见过。

北京市民刘女士说,对于对张謇先生了解不多,看了这个展览之后,才知道他和北京有这么多渊源,对近代中国影响颇深,他的精神对于当代人是一种激励,我们应该更加深入地了解这个历史人物。

再现历史,

北京市民想来南通看“张謇”

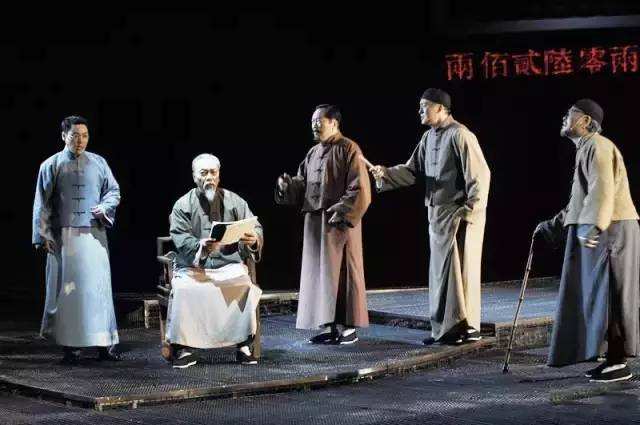

话剧《张謇》在北京国家话剧院首演谢幕时,在场观众久久不愿离去,现场爆发出连绵不断的掌声。随后,张謇的第五代后人张乃妍上台,将鲜花送给主演康爱石。

听到观众的热烈掌声,已经在全国巡演超过50场的康爱石也抑制不住自己激动的心情,他说:“当我刚开始演张謇的时候,我就告诉身边的南通人,这台戏一定要走向全国,奔首都北京去,让全国人民了解张謇。”

2000年,张謇的扮演者康爱石在北京演邓小平,获得梅花奖,2003年,在梅花奖20周年活动中,康爱石再次回到北京演出,这是他第三次晋京演出,他感到非常荣幸。“100多年前,张謇从北京走出去,100多年后,我带着张謇的心愿又回到了北京,希望首都的观众能够真正了解张謇,感受张謇精神。”康爱石说。

话剧《张謇》由南通艺术剧院、港闸区委宣传部联合出品,将张謇形象搬上话剧舞台,这是南通几代人的心愿,如今,南通话剧人圆梦了。话剧《张謇》的导演李明华表示,在他做导演阐述的时候,他曾经说过,一座城市、一个剧团话剧的振兴,最终要通过剧目来实现,如今,话剧《张謇》不仅完成了连续商演50场,更来到北京,登上国话剧院舞台,这对剧组来说意义非凡,对宣传张謇、宣传南通同样十分重要。

北京市民田女士在看这部戏之前做了些功课,她表示,当时的历史阶段,创办那么大的企业,做那么多的公益事业,张謇真是太了不起了,他当年的“救国梦”和如今的“中国梦”有着很多相似之处。通过这部戏,我对南通产生了好奇,希望有机会去看一看南通,看看张謇打造的中国近代第一城。

传承历史,

张謇精神应该代代相传

张謇专题展在首博展出,话剧《张謇》在国话剧院演出,除了北京市民外,张謇嫡孙张绪武及夫人孟广珍,张謇曾孙张慎欣以及他的两个女儿也来到了北京,张绪武表示,这次第五代孩子也来参加活动,目的就是希望能够传承张謇精神。

确实,在本次活动间隙,无论是业内专家还是普通市民,大家议论最多的关键词便是“传承”。

张慎欣表示,话剧《张謇》张謇诠释的非常到位,特别是康老师,他用虔诚的、敬畏的心在扮演太祖父张謇,很多在北京的朋友都想来看。通过近30年来帮助学者研究张謇,他认为,张謇精神就是“做一分便是一分,做一寸便是一寸”,希望女儿、后代都能够了解这份精神,并将这份精神传承下去。

南通籍著名电影导演江平也赶到现场观看了话剧,他激动地说,南通的先贤张謇第一次登上北京的舞台,就受到北京观众的欢迎、瞩目、景仰,这是南通话剧创作的一次飞跃。入选了国家艺术基金滚动资助项目名单后,这部戏一定能够得到再一次的提升,今后登上更大舞台让张謇精神传递得更广。

传承的形式是多样的,在张謇专题展上,巨幅画作《风物聿新》吸引着众人的眼球,这是南通大学原副校长,著名书画家沈启鹏的作品。沈启鹏介绍,1922年,第七届科学年会在南通召开,张謇带着他的团队在南通博物苑接待了一批来自全国各地的科学家和学者,其中还包括了美国的友人杜威。由于条件有限,当时并未将这一历史画面保留下来,因此,沈启鹏用画笔还原了当时的场景。“希望这幅画能让我们的先贤活在我们心中,让他们的精神鼓舞我们前行。”沈启鹏说。

记者 龚丹

苏ICP备08106468号 苏新网备2010048号 广播电视节目经营制作许可证(苏)字第435号 增值电信业务经营许可证 苏B2-20112099号

免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

电话:0513-85118941 邮箱:zgnt001@163.com

联系地址:中国江苏省南通市西寺路10号

Copyright (C) 2015 www.jhwb.com.cn All Rights Reserved